行列式

约 1785 字大约 6 分钟

2025-06-03

行列式的性质中,行与列的地位相同,为了方便,只说明行,列是一样的!

行列式的几何意义为体积,n阶行列式的值就为在n维空间中行向量构成形状的体积,了解即可,对于做题没啥用。

行列式最基本的定义:每行取一个数,且每行取得数不在同一列,将所有可能性的代数式相加,就得到行列式的值,这里的代数式是在每行取得数相乘的基础上再乘上 “−1逆序数(行数从小到大,每行元素的列数排列)”

行列式的性质

行列式转置后值不变

行列式两行互换,值变为相反数

行列式中的某一行加上另一行的k倍,值不变

行列式中某一行的公因数可以提到外部,值不变(注意:一次只能提一行,和矩阵有区别)

行列式可以将一行拆为个数相加,其余行不变,行列式同时也可拆为两个行列式相加,值不变

行列式的展开定理

某行元素与本行代数余子式的乘积之和=行列式的值

某行元素与另一行代数余子式的乘积之和=0(相当于该行列式中有两行元素相同)

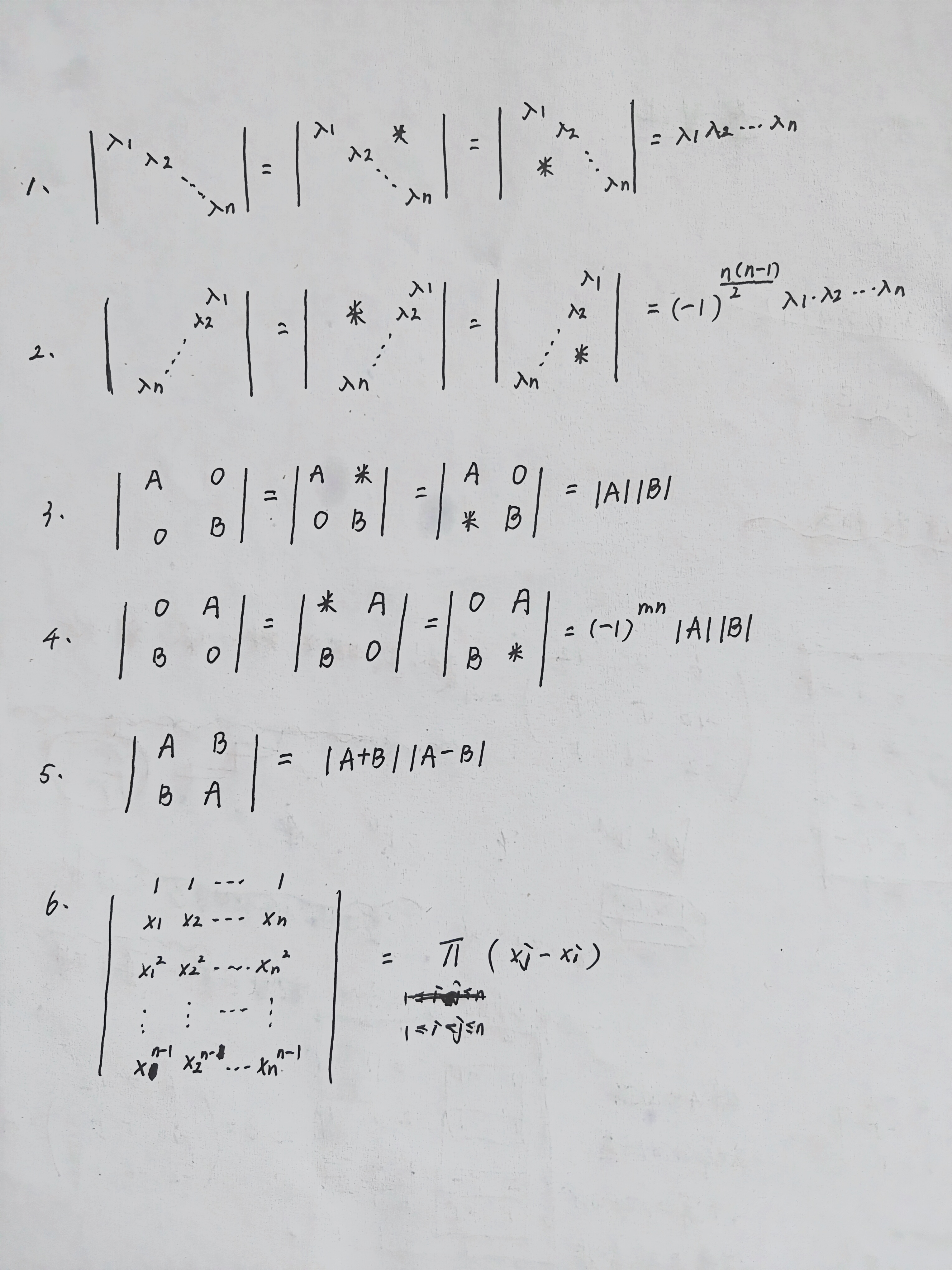

常见的行列式结论

∣AT∣=∣A∣

∣A−1∣=∣A∣1

∣A∗∣=∣A∣n−1

∣kA∣=kn∣A∣

∣An∣=∣A∣n

∣AB∣=∣A∣∣B∣

具体行列式的计算

爪形行列式

xb1b2⋮bna1y10⋮0a20y2⋮0………⋱…an00⋮yn

形如上述的行列式,当然,不止这个,斜边和直角边可以不同,但始终都呈现一个“爪”形。

计算方法是用斜边去消除直角边,这样一条直角边上只会有一个非零元素,利用展开定理就可以得到最终结果,较为简单。

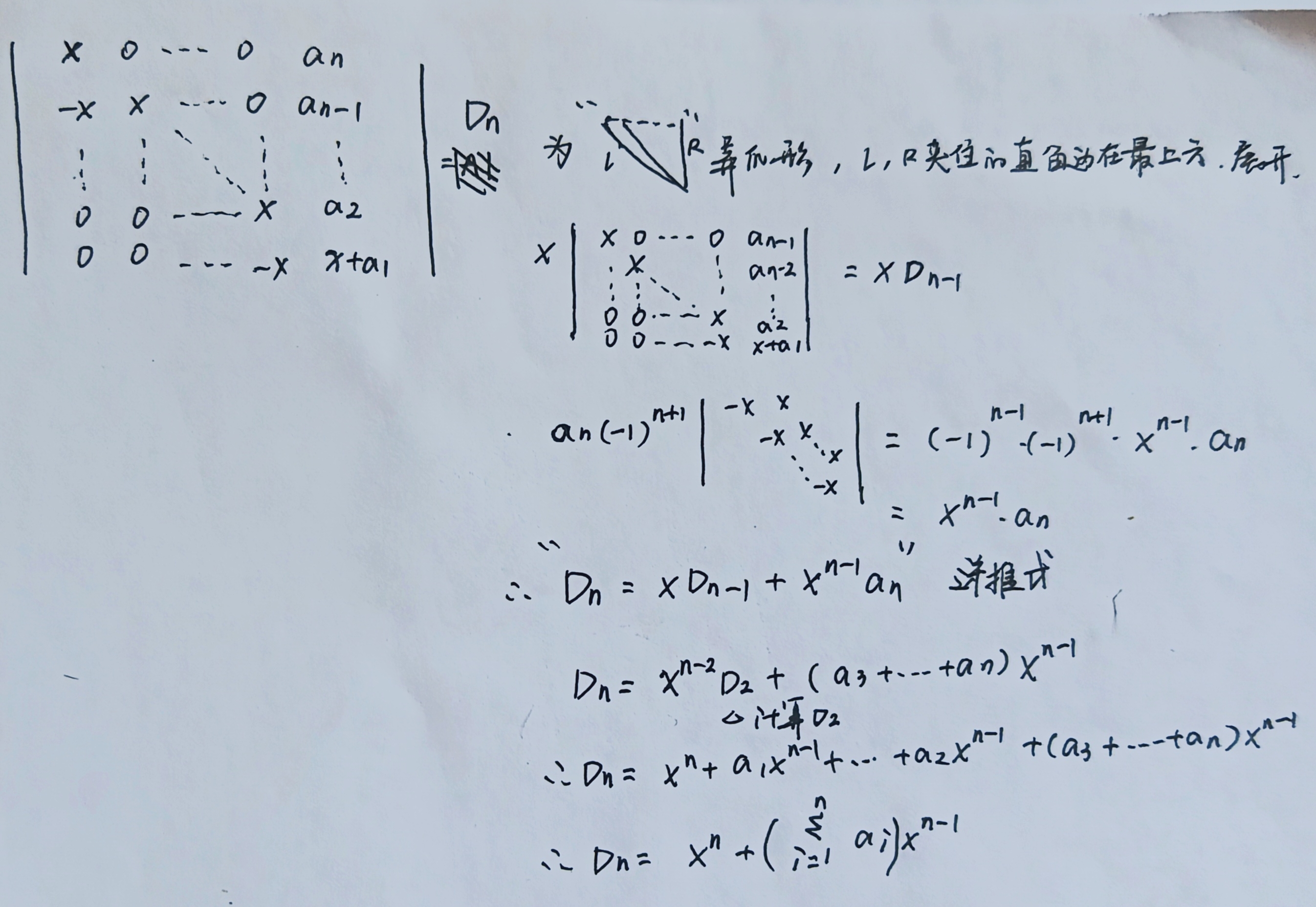

异爪形行列式

和爪形的区别在于一条直角边变为较斜边,计算方法有递推法和直角边展开法。

递推法将较斜边和直角边所夹住的直角边按展开定理展开,利用递推求解。

直角边展开法是从构成异爪的直角边展开,展开时可以视为分块矩阵,这样计算代数余子式较为简单。

这里推荐使用递推法!

三对角行列式

Dn=ac0⋮00bac⋮000ba⋮00………⋱……000⋮ac000⋮ba

首先按第一行展开,得到一个递推式,之后可以采用差分方程或者递推法和归纳法进行求解。

展开式是固定的,这里给出结论 Dn=aDn−1−bcDn−2,得到Dn−aDn−1+bcDn−2=0.

可以有特征方程 r2−ar+bcr=0,解得特征值r1,r2.由此可得Dn的表达式:

Dn={C1r1n+C2r2n,(C1+C2n)rn,如果 r1=r2如果 r1=r2=r

这里的C1,C2可以通过带入D1,D2求解出来,相当于求解一个二元一次方程组。

还可以使用递推法进行处理,因为递推法只能处理两个通项的关系,而三对角行列式的递推公式中存在三个通项,所以,首先得凑成两个通项的形式。

设为 Dn−aDn−1=k(Dn−1−aDn−2),将Dn−aDn−1视为一个新的通项Bn,则利用凑出来的递推公式,可以得到Bn的式子,再利用Bn求出Dn则可。

这里推荐使用差分方程,简单,快速,不易出错!

数学归纳法,用于知道结果,反过来证明结果正确的方法,分为第一数学归纳法和第二数学归纳法。前者用于两个通项的递推式,后者用于三个通项的递推式。

一般思路,首先验证需要用到的前几个元素满足递推式,然后设n在小于k时也满足,求出 Dk=aDk−1−bcDk−2,观察是否满足递推式,满足则成立,否则不成立。

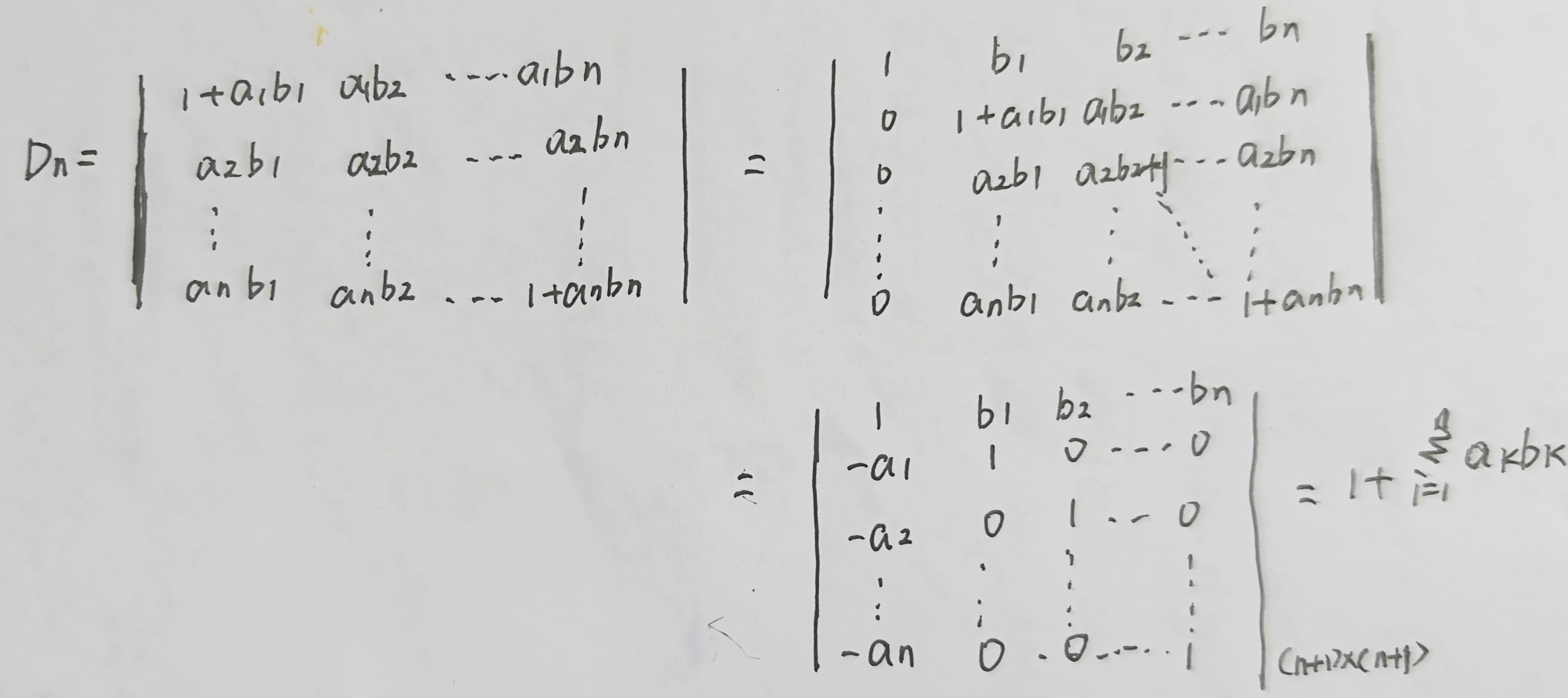

其他行列式

每行各自相加得到一致的结果,将所有列加到同一列上,提出公因数,得到一列1,再用这列1去处理

加边法,这个不是一个必须的方法,但是可以方便消去,左上角补上一列、一行元素,注意一行补充对应元素列上的公共元素

逐行相消,从上到下或从下到上,依次相减。如:第一行减第二行,第二行减第三行,....,第n-1行减第n行

其余的行列式就见招拆招,用一行先消去其他行,尽量将一行中凑出更多的0,这样展开就简单些

抽象行列式

使用行列式性质、矩阵性质和相似理论解决,具体公式在下一节内容中。

代数余子式之和

求某一行线性组合代数余子式之和

若矩阵对应的伴随矩阵好求,可以直接求出,想要什么线性组合代数余子式都可以轻松得到,否则,可以将矩阵的对应行换为线性组合前面对应的系数,求出改变后的行列式值也行。

求线性组合余子式之和

根据余子式和代数余子式的关系,将这个问题转换为上个问题,若行列数相加为奇数,则前面系数需要取负,否则系数不变。

求所有元素对应代数余子式之和

求出矩阵的伴随矩阵,将伴随矩阵中的每个元素相加

求出每行代数余子式,再相加

将行列式|A|每个元素加1,得到新的行列式|B|,用|B|-|A|,为结果

求对角元素对应的代数余子式之和

首先提出一个结论:若给出矩阵A的特征值,那么A∗的特征值可以快速求解,将A的一个特征值不看,剩余的特征值相乘,就为对应A∗的一个特征值,以此类推,直到A中所有特征值对应的A∗特征值都计算完,则可。

因为对角线元素之和为矩阵特征值之和,所以,若题目中给出特征值或可以求出特征值,就可以相加,得到结果。

若题目中矩阵的伴随矩阵好求,也可以将其求解出来,这下想要什么就有什么了。

除了上述的各种经典的方法外,还需要通过练习获得更多的题感。

更新日志

版权所有

版权归属:代码・生 活・THINKING